야생의 여행자

야생의 여행자 공간입니다.

바다 노을 그리고

바다 노을 그리고

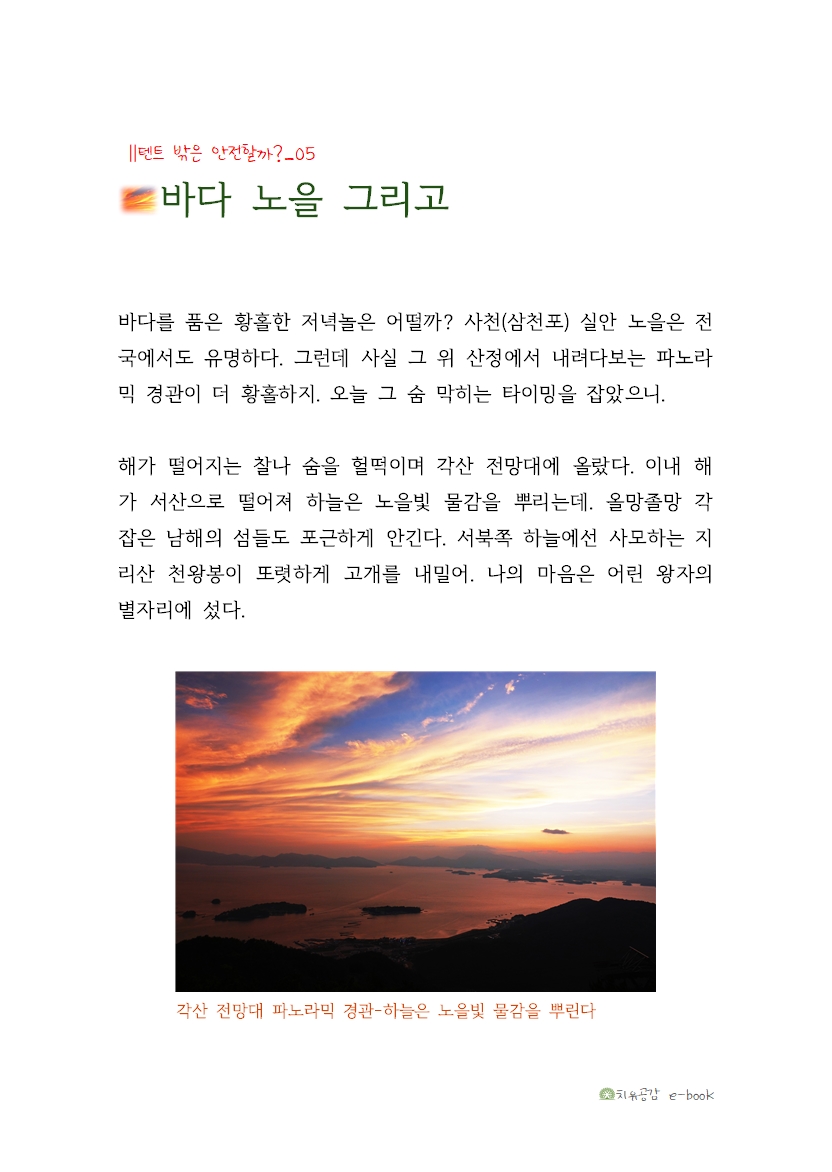

바다를 품은 황홀한 저녁놀은 어떨까? 사천(삼천포) 실안 노을은 전국에서도 유명하다. 그런데 사실 그 위 산정에서 내려다보는 파노라믹 경관이 더 황홀하지. 오늘 그 숨 막히는 타이밍을 잡았으니.

해가 떨어지는 찰나 숨을 헐떡이며 각산 전망대에 올랐다. 이내 해가 서산으로 떨어져 하늘은 노을빛 물감을 뿌리는데. 올망졸망 각 잡은 남해의 섬들도 포근하게 안긴다. 서북쪽 하늘에선 사모하는 지리산 천왕봉이 또렷하게 고개를 내밀어. 나의 마음은 어린 왕자의 별자리에 섰다.

일출의 여광(黎光), 일몰의 후광(後光). 여명은 해뜨기 전에 더욱 짙어지고 노을은 해가 지고 나서 더욱 짙어지니. 이것은 열고 닫음의 성스러운 의례인가? 빛의 존재를 인식하는 내면의 시간! 고개 숙임으로 잠시 시간을 멈춘다.

저 멀리 어둠의 바다를 하염없이 바라보고 앉았다. 7월 초 부드럽게 접힌 반달이 허공을 밝힌다. 달빛을 품은 바람결이 하도 선선하여 열대야를 모르겠다. 이것은 나의 피서 방식.

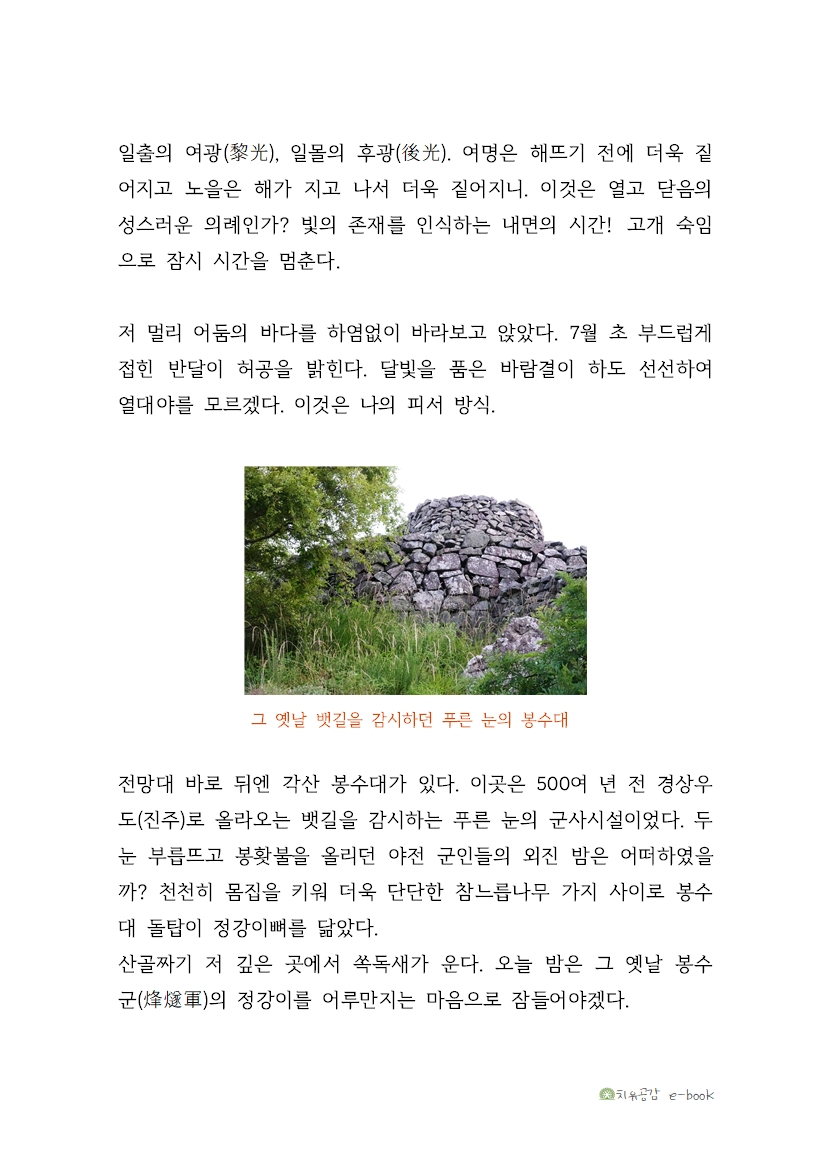

전망대 바로 뒤엔 각산 봉수대가 있다. 이곳은 500여 년 전 경상우도(진주)로 올라오는 뱃길을 감시하는 푸른 눈의 군사시설이었다. 두 눈 부릅뜨고 봉홧불을 올리던 야전 군인들의 외진 밤은 어떠하였을까? 천천히 몸집을 키워 더욱 단단한 참느릅나무 가지 사이로 봉수대 돌탑이 정강이뼈를 닮았다.

산골짜기 저 깊은 곳에서 쏙독새가 운다. 오늘 밤은 그 옛날 봉수군(烽燧軍)의 정강이를 어루만지는 마음으로 잠들어야겠다.

한밤중에 오줌을 누러 나왔더니 띠구름 사이로 밝은 별이 총총총. 얼마 만에 느껴보는 동심이냐! 누구도 시키지 않았건만, 쏙독새와 소쩍새는 목청으로 별을 센다. 텐트를 여닫은 그 짧은 사이 먹이를 찾아든 성가신 모기. 침낭을 가져오지 않았더니 약간 쌀쌀한 느낌으로 누웠다. 이것이 야생의 맛이지. 나뭇가지를 흔드는 소란스러운 갯바람이 불청객의 귀청을 때리더니. 어느새 날이 밝아온다.

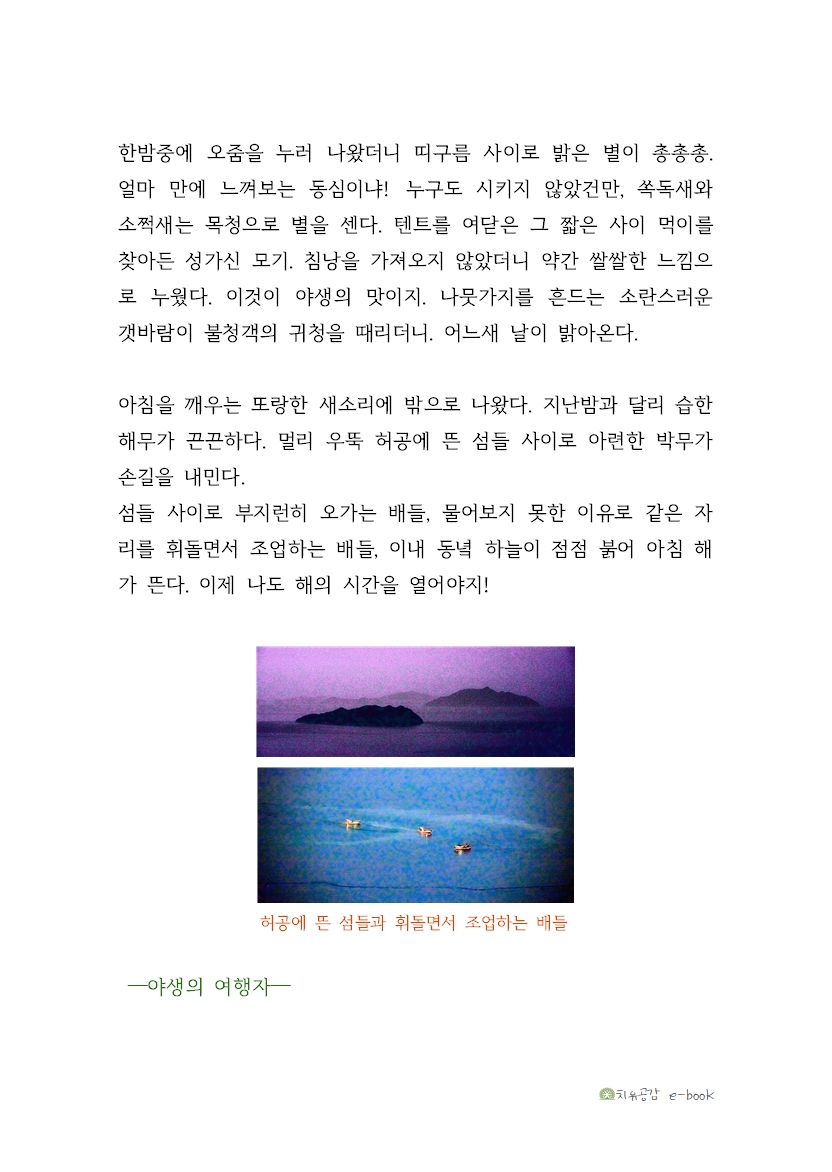

아침을 깨우는 또랑한 새소리에 밖으로 나왔다. 지난밤과 달리 습한 해무가 끈끈하다. 멀리 우뚝 허공에 뜬 섬들 사이로 아련한 박무가 손길을 내민다.

섬들 사이로 부지런히 오가는 배들, 물어보지 못한 이유로 같은 자리를 휘돌면서 조업하는 배들, 이내 동녘 하늘이 점점 붉어 아침 해가 뜬다. 이제 나도 해의 시간을 열어야지!

⎯야생의 여행자⎯

로그인하시면 댓글 작성 가능합니다. 로그인

Guest (행간격 조절: Enter, Shift + Enter)